最新动态

最新动态> 首页 > 最新动态 > 学校动态

记好孩子学校心理健康工作之心理健康大课——青春期的个性发展

来源:安宁好孩子学校作者:宣传部发布时间:2023-03-12点击数:297

记好孩子学校心理健康工作之心理健康大课——青春期的个性发展

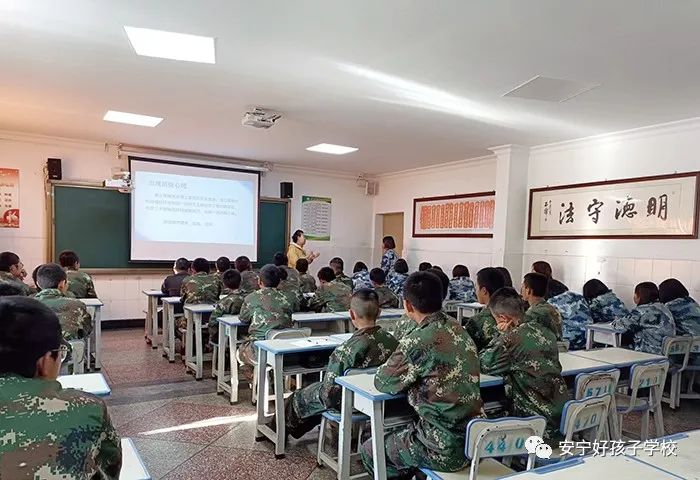

为了让孩子更好的自我了解,在成长中减少困惑,近日,我校心理辅导老师王红梅给孩子们讲授了一堂以“青春期的个性发展”为主题的心理健康教育课程。

首先,王老师让孩子们回忆自己的过去,并说说自己青春期后的变化,“烦恼多、压力大、对学习没兴趣、朋友比父母更能给我快乐、父母成天唠叨很烦难沟通、很难控制自己的情绪总想发火、和老师同学关系不和谐……”是孩子们提到的高频语句。趁孩子们都沉浸在热烈的讨论氛围中时,王老师说道:“想知道这些变化的原因,就请大家认真学习今天的课程。”简短的一句话,便引起了孩子们强烈的好奇心,课堂瞬间安静下来。

王老师从“自我意识高涨的生物学原因及表现、反抗心理产生的原因及表现、情绪表现的矛盾性特点、消极心境的成因及表现、人际交往的新特点”等方面,用现实生活中的事例引导孩子们去思考,把抽象的理论讲解得通俗易懂,在王老师循循善诱的引导下,孩子们自始至终听得非常入神。课程尾声,王老师还让孩子们根据自身情况,回忆过去对自己影响最大的一件事并谈感想,孩子们积极参与并认真完成作业。通过作业我们发现,孩子们能一定程度的客观看待自己过往的经历,审视自己的内心变化。

这启示我们,面对青春期的孩子,不要总觉得孩子进入青春期后不听话了,不爱学习了,难管了。也许我们“蹲下来”,多听一听孩子的心声,多尊重他们的想法,就能看到孩子完全不同的另一面。

孩子小时候总觉得父母在他们心中的地位至高无上,他们对父母既尊重又信任。然而,进入青春期后,随着自我意识和自我观念增强,他们想要独立的愿望越来越强烈。因此,在行为上更多的表现出不愿意和父母亲近的状态,不喜欢父母过多干涉和控制自己。此外,随着在生活与学习中逐渐扩大的社交圈,他们身边出现了更多与父母大不相同的个性群体,孩子们会不自觉的用父母和自己心中期待的理想形象做对比,对比的差异加剧了他们对父母的不满意。

作为父母的我们,如果愿意尝试花更多的时间与孩子进行深入的交谈,理解孩子的想法,包容孩子的错误,在与孩子交谈的过程中不着急批评或说教,也许亲子关系就会迎来新的转机。

多年来,我校一直秉承“尊重、激励、鞭策、唤醒”的教育理念,帮助数千名孩子健康成长。学校的心理健康教育也在不断丰富教育的形式与内容,力求让每一个孩子在这个“心灵驿站”得到充分的帮助,努力成为更好的自己。

[上一篇]:“植”此青绿 不负春光——记好孩子学校开展“与绿色同行 与环保相约”种植实践活动

【关 闭】[下一篇]:赴春天之约·绽巾帼芳华——记好孩子学校开展庆祝“三八”国际妇女节系列活动

|

|

|