最新动态

最新动态> 首页 > 最新动态 > 学校动态

学会拒绝,以“和而不同”构建健康人际关系——记好孩子学校心理健康教育心理大课

来源:安宁好孩子学校作者:宣传部发布时间:2024-06-03点击数:464

学会拒绝,以“和而不同”构建健康人际关系——记好孩子学校心理健康教育心理大课

青春期的孩子往往通过与同伴交往寻求自我认同,获得归属感,对友谊的渴望与重视容易使得他们不懂得拒绝,失去自我,甚至影响身心健康,给学习和生活带来困扰。因此,学会拒绝显得至关重要。为了让孩子们学会在差异中共融,在分歧中寻求平衡,在拒绝中找到“和而不同”,维护自己的心理健康,树立健康的交往模式,2024年6月1日,我校心理辅导张老师开展了一堂以“学会拒绝,以‘和而不同’构建健康人际关系”为主题的心理健康教育大课。

张老师首先通过“我需要什么样的友谊?”这一问题导入课程,随后播放了视频《I wanna be your friend》。孩子们看到主角为了得到朋友的认可,不断调整自己的状态,最后因为过度的自我伤害导致了不可挽回的结局。通过视频,孩子们突然意识到交朋友时一味地迎合,很容易失去自我。张老师趁热打铁,引出了本节课的主题与朋友相处不盲从、不附和、不迎合,要学会艺术地拒绝。

紧接着,张老师首先让孩子们理解“和而不同”的内涵,让孩子们明白在人与人的相处中,既应当尊重他人的需求与愿望,同时也要坚守个人的界限与原则,清晰界定个人的能力范围与心理舒适区,避免过度牺牲自我导致的疲惫与不满。然后通过“如何在拒绝中实践‘和而不同’案例”,给孩子们传授了“拒绝宝典”的精髓。

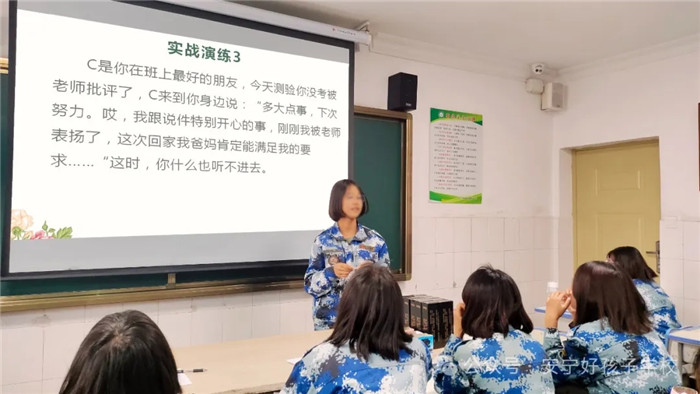

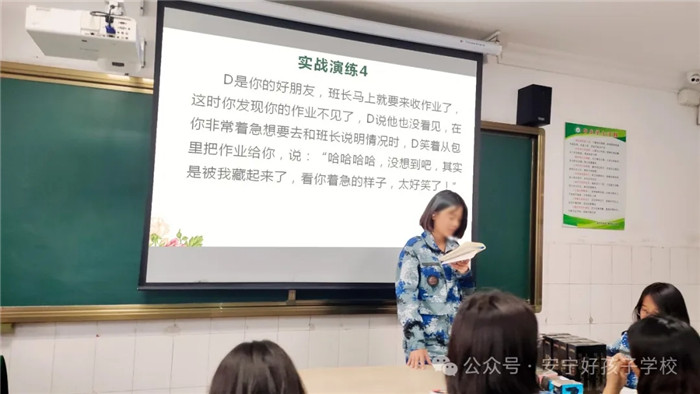

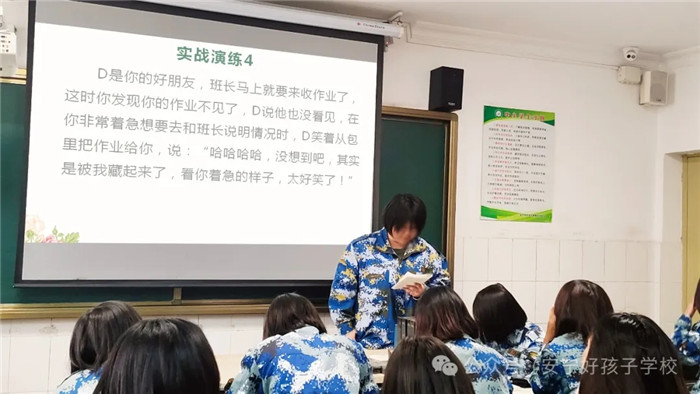

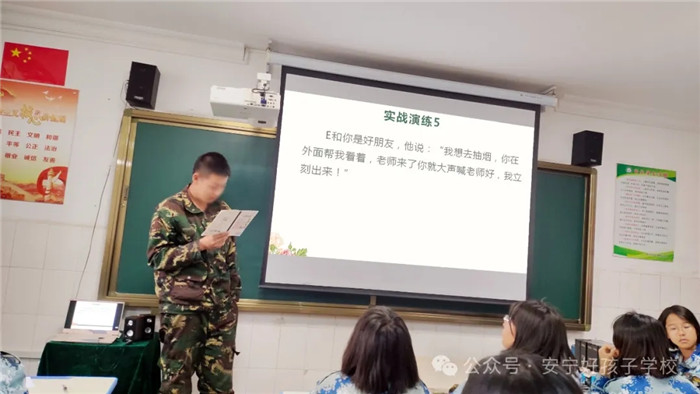

为了让孩子们将课堂所学运用到实际生活中,张老师还组织开展了小组活动,让孩子们进行情景演练。孩子们十分投入,讨论热烈、记录认真、配合默契。在分享环节,孩子们先介绍自己的“拒绝宝典”,再展示准备好的“实战演练”。有的小组行动果敢,拒绝直接。有的小组则三思而后行,先表达自己的感受,再说明具体的理由,有条理的拒绝。还有的小组另辟蹊径,拒绝之后给出了更好的替代方案。台上展示的小组进行得如火如荼,台下观察的小组频频点头赞赏,有的还在笔记本上记下有用的方法。

最后,张老师进行了点评与总结:当他人提出不合理的要求时,要学会艺术地拒绝。首先要真诚表达对他人的尊重与理解,表明你对对方请求的重视;其次要明确而温和地说明理由,清楚地表达拒绝的原因,同时保持语气的柔和与正面;再次要提出替代方案和建议,即便不能直接满足对方,也可以尝试提出其他可能的帮助方式;最后要保持开放与友好的态度,即便拒绝,也要表达未来合作的可能性。

学会拒绝,并非冷漠或自私,而是一种成熟与负责任的表现。学会适时且恰当地拒绝,不仅是一种自我保护,也是维护人际关系和谐的重要技能。如何在拒绝时体现“和而不同”的智慧,如何在保护自我与尊重他人之间找到平衡点,使每一次拒绝都成为加深理解、增进互信的桥梁,让每一次说“不”都成为促进相互理解和尊重的契机,能够让我们的人际交往更加健康、高效,是我们共同探索的课题。

[上一篇]:澜沧县委常委、政法委书记张常富率团赴好孩子学校考察调研

【关 闭】[下一篇]:好孩子学校组织学生进行常规体检

|

|

|