最新动态

最新动态> 首页 > 最新动态 > 学校动态

智慧消费·权益同行——好孩子学校心理健康教育创新课堂纪实

来源:安宁好孩子学校作者:宣传部发布时间:2025-03-26点击数:482

智慧消费·权益同行——好孩子学校心理健康教育创新课堂纪实

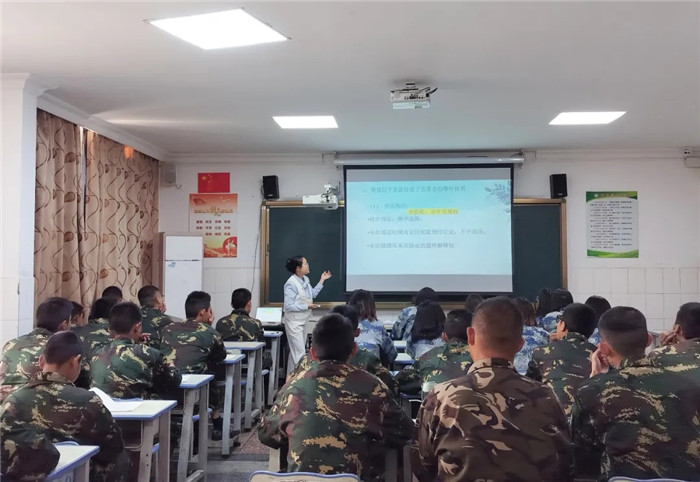

青少年作为新时代消费主体与未来经济建设的生力军,掌握维权知识是构筑安全底线的基石,培养理性消费观更是塑造独立人格的必修课。为此,我校心理辅导张老师用一堂“智慧消费·权益同行” 为主题的别开生面的沉浸式心理课,为孩子们解码消费世界的深层逻辑。这堂创新课堂纪实,通过案例分析与情景模拟,帮助孩子们筑起抵御消费陷阱的防火墙。

消费维权实战演练

“当网购商品与描述严重不符时,你会怎么做?”随着张老师抛出的灵魂拷问,课堂秒变维权训练场。尽管部分学生能准确说出“消费者权益日”,但对具体内涵仍缺乏系统认知。随后,通过张老师的案例解析与法规解读,孩子们逐步理解了消费者权益日的设立意义,消费者的维权途径及基本的知情权、选择权、公平交易权等八大核心权益。

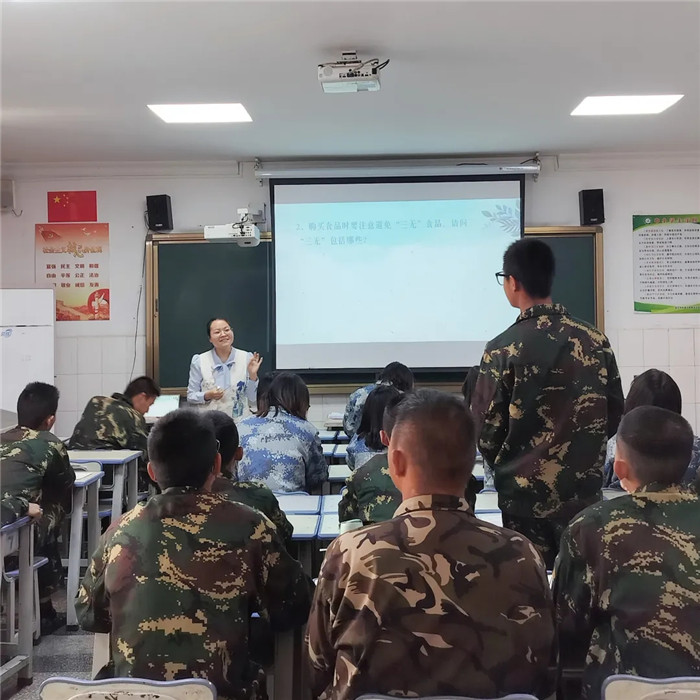

消费陷阱大闯关

接着,为增强教学实效性,张老师结合孩子们日常购物遇到的问题,设计了“消费陷阱大闯关”给孩子们小试牛刀。在紧张刺激的限时闯关中,孩子们解锁多重技能:通过国家药监局APP验证化妆品批号,运用天眼查检索网店资质,制作“三无产品识别口诀”等。

消费心理解码实验室

之后,张老师带领孩子们梳理自己的日常消费清单,寻找不合理消费的原因。孩子们很快发现,自己要么掉入消费陷阱,要么追求时尚个性冲动消费,要么受从众心理影响,跟风消费。张老师顺势开启“心理显微镜”,带领孩子们解剖消费行为背后的心理密码。

张老师结合日常生活,运用三个案例引导孩子进行分析,避免走入消费的陷阱。在“破解游戏皮肤的诱惑”案例中,孩子们通过分析虚拟消费成本与现实价值的差异,建立起“数字资产≠实际财富”的消费认知。在“网红带货心理战”案例中,运用“稀缺效应、权威背书、羊群效应”三维模型,拆解了“限量秒杀”、“明星同款”、“销量10万+”等话术方程式套路。在“攀比型消费透视镜”案例中,以“球鞋鄙视链”为样本,让孩子们看到了“符号消费-身份焦虑-财务透支”的恶性循环,明白了过度追求外在符号可能导致的价值迷失,也明白了理性消费的重要性。

课程尾声,张老师以“左手持理性之盾,右手握维权之剑”的比喻作结,勉励孩子们要将课堂所学转化为日常准则,认真践行“需求分级制”与“消费冷却期”策略。

这场教学改革证明:当心理健康教育跳出传统范式,以具身认知理论为指导,通过多模态交互设计,完全能够打造出既有理论深度又有实践温度的精品课程。期待这些掌握消费双商(智商与情商)的少年,在未来市场经济浪潮中破浪前行。

[上一篇]:青山忠骨伴松涛 赓续薪火启新程——记好孩子学校开展“扣好人生第一粒扣子•传承红色基因”2025年清明祭英烈主题教育实践活动

【关 闭】[下一篇]:墨韵传薪火•金石谱华章——记好孩子学校组织学生到安宁市文化馆参观“金石拓片题跋”书法特展

|

|

|